もくわく産地だより:岐阜 / 木や森のこと

無垢の木の家具を、心地よく使うためのお手入れ方法 ― よごれや染みがついても大丈夫 ー

2025.08.23(Sat)

こんにちは。

「もくわく」の長良杉や岐阜栗の材料と、「てんばん」の製作を担当している白鳥林工です。

ある日、sumao さんからこんなご相談をいただきました。

「日々の汚れやコップを置いたときの水染み、ものをぶつけたときの傷など。そうした“経年変化による味わい”が木と共に暮らす魅力ではあるけれど、気になる方がいるかもしれません。

・すでに使ってくださっている方へのメンテナンス方法のご案内

・これから購入いただく方へ汚れにくい仕上げ加工を行った商品をお届け

できないでしょうか?」

天然素材である無垢の木(※)とともに暮らす中で、日々の出来事や小さな傷は“味わい”になります。

しかし気になる方がいるのであれば、つくり手のひとりとしてできることはないだろうか。

そうした想いから、「もくわく」や「てんばん」をより心地よく使っていただくためのお手入れ方法をお伝えします。

また、「てんばん」をご購入される方へのオプションとしての仕上げ加工を提案させていただきます。

※無垢の木とは「1 本の木から切り出したそのままの板」のことを指しますが、もくわくでは「必要に応じて無垢板を接(は)いだもの」も含めて無垢の木と表記しています。

目次

ご自宅でできる、木の家具のお手入れ方法 〜杉・栗・ひのき〜

◎ 日常のお手入れ:布巾で拭く

乾いた柔らかい布で木目に沿って拭く

水を含ませて固く絞った布で木目に沿って拭く

濡れたコップによる輪じみや、醤油やタレなどがこぼれてしまった際は、水布巾で。

大体の汚れはこれで落ちます。

木目に沿って布を動かすことがポイントです!

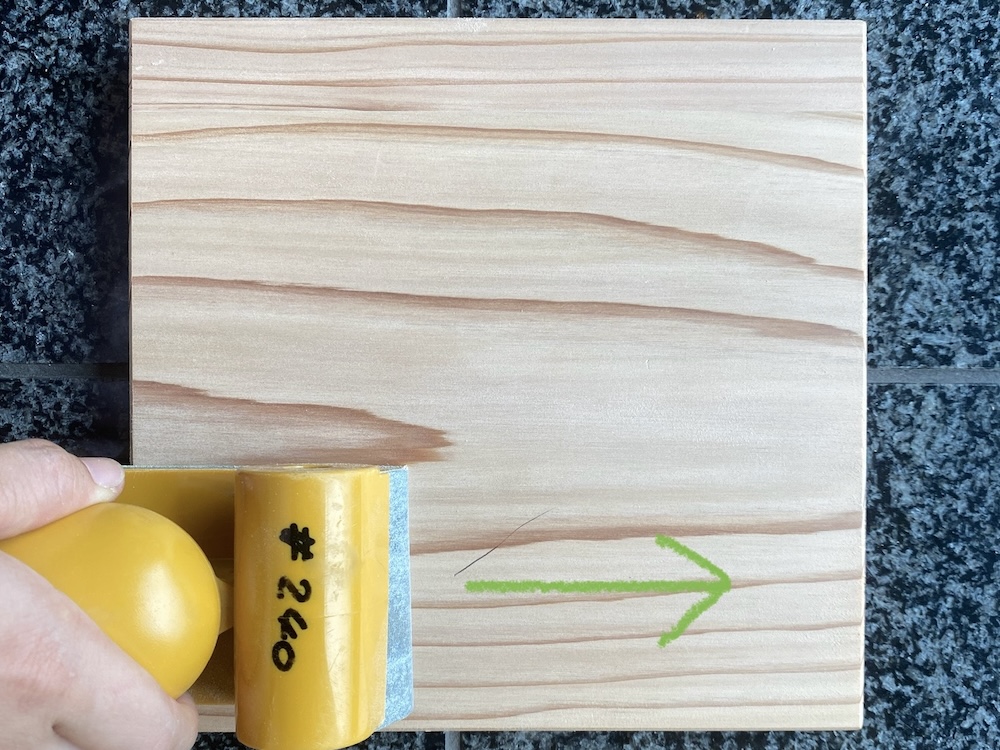

◎布巾で拭いても取れない汚れや傷が気になるとき:紙やすりで削る

240 番程度の紙やすりで木目に沿ってかるく削ると、表面が整い、きれいになります。

汚れや傷が深い時は、120 番程度で削ると楽に削れます 。

(※紙やすりは、数字が大きくなるにつれて目が細かいものになります)

傷の部分のみがへこんでしまわないように、傷が消えたら周りと馴染ませるように広くやすりをかけるとより綺麗です。

ペン等でで書いてしまっても・・・(写真の樹種は杉です)

木目の方向に紙やすりを往復させて削ると…

この通り、綺麗になります!

この方法は、ペンなどの汚れだけでなく、拭いても取れない輪じみなどにも使えます。

輪じみの染み込みが深くなってしまうと、深く削らなくてはいけなくなるので、早めの対応がお勧めです。

削っても削っても、本物の木! そんな「もくわく」や「てんばん」ならではの紙やすりでのメンテナンス。

紙やすりは、ホームセンターや 100 円ショップなどで簡単に手にはいるので、持っておくと便利ですよ。

上記の番数にこだわらずに、気軽に使ってみてください。

◎汚れをつきにくくするために、ひと手間かけるなら:蜜ろうワックス

定期的に「蜜ろうワックス」を塗る。

布やスポンジに、蜜蝋ワックスをとって、木に薄くのばします。

ワックスの効果で水をはじき、汚れを防ぎやすくなります。

下は弊社で実験した際の写真

蜜ろうワックスを塗った後は、乾いた柔らかい布で拭く、もしくは水を含ませて固く絞った布でさっと拭くという、上記の日常のお手入れで十分です。

撥水性が落ちてきたら、蜜ろうワックスを塗りなおしてあげてください。

おすすめワックス:小川耕太郎・百合子社「未晒し蜜ろうワックス」

天然素材から作られた、身体にも環境にもやさしいワックスです。

メンテナンスに関するアフターフォローもしっかり行っており、とても親切な会社です。

もくわくオンラインショップでも販売しています。

栗材のお手入れに! 特別なひと手間 〜職人さんがやっている 「水引き」〜

栗という樹種ならではの特徴

栗は、杉やひのきと比べて、硬く、重たい。また、白っぽい木肌で、木目のコントラストが少ないのが特徴です。

参考リンク:樹種について

そして、水を含むと繊維が毛羽立ちやすい性質を持っています。

左がそのままのもの、右が水分を与えたものです。

右は繊維が毛羽立っていることがわかるでしょうか。

濡らした方だけの写真はこちらです。

日常使いで、このように全面びしょびしょにすることはあまりないかと思いますが、冷たいコップを長時間置きっぱなしにしたりして濡れてしまうと、その部分が特に毛羽だつので、杉やひのきより、水によるシミが目立ちやすくなってしまいます。

そんな、毛羽立ちやすい木材を加工(研磨)する際に、職人さんがしているのが「水引き」です。

「水引き」とは? 私たちもできる?

「水引き」加工(研磨)とは、霧吹きや水を含んだタオルで表面にしっかりと水分を与え、乾いた後に、やすりをかける(研磨する)ことを言います。

あえて毛羽立ててからやすりをかけることで、仕上げや後々のツルツル感が変わってきます。

”濡らして、乾かして” から、240 番程度の紙やすりで木目に沿ってけずる

左側の毛羽だった部分とやすりの上部のツルツル感、わかるでしょうか?

左側の毛羽だった部分とやすりの上部のツルツル感、わかるでしょうか?

毛羽立ちがなくなり、綺麗になりました!

「水引き」は、私たちにもできますね!

この上から、蜜ろうワックスを塗ると、更に保護効果が高まります。

木とともに暮らす、ということ

木材につく染みや傷は、暮らしの中で育まれる「思い出」や「味わい」です。

そんな思い出や味わいを感じながら、木製品を心地よく保つための方法があることを、私たちからお伝えできればと思います。

紙やすりで削ったり、蜜ろうワックスでお手入れをしたり。

ほんの少し手をかけるだけで、木はまた新たな表情を見せてくれます。

皆さまのお手元にある木のものたちと、木が育つ森が、皆さんの暮らしに末長く寄り添えることを願っています。

「てんばん」の仕上げ加工オプションのご案内

白鳥林工では、これから「てんばん」を購入される方にむけて、仕上げ加工のオプションを準備することにしました。

• 長良すぎ → 蜜ろうワックス仕上げ

• 岐阜くり → 水引+蜜ろうワックス仕上げ

販売時期や価格は、オンラインショップをご確認ください。

今回の記事や仕上げ加工のオプション選定の元になった、弊社での実験については、また別ブログでご報告いたします!